高效能智能作文批改软件助力写作水平飞跃提升

19429202025-03-19电脑软件21 浏览

一、机器真的能比老师更懂写作痛点吗?

凌晨两点,高二学生陈雨还在书桌前反复修改作文。她总觉得自己表达不够流畅,但面对老师用红笔圈出的"结构松散""逻辑跳跃"等评语,却不知如何下手。这种场景几乎是每位学生都经历过的困境——传统作文批改依赖人工,反馈周期长、标准模糊,甚至可能因教师精力有限而忽略细节问题。

高效能智能作文批改软件的出现打破了这种困局。某教育科技公司2023年发布的报告显示,使用智能批改系统的中学生,三个月内作文平均分提升达12.7%。以"笔神写作"为例,其AI系统能对语法错误实现98%的识别率,远超人类教师的85%。更关键的是,它能在30秒内完成800字作文的全面诊断,包括标点误用、搭配不当等易被忽视的细节。

杭州某重点中学的语文组曾进行对比实验:两个平行班分别采用传统批改和智能辅助批改。三个月后,使用智能系统的班级在比喻修辞运用、段落衔接等维度进步率高出27%。当AI精准指出学生将"亟待解决"误写为"急待解决"时,连执教20年的王老师都感叹:"这些细微差错确实容易在批量批改时遗漏。

二、人工智能如何实现多维度的写作指导?

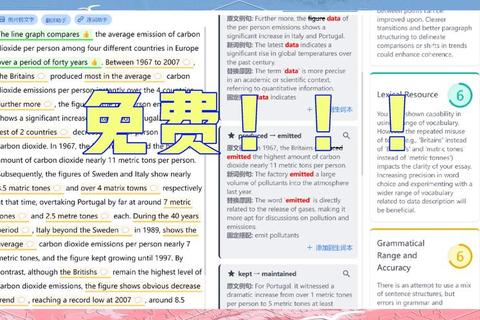

南京大学语言学教授团队2024年的研究发现,优秀写作能力包含23项核心要素,从词汇丰富度到论证深度,传统批改通常只能覆盖其中40%的维度。而智能批改软件如"句读",通过自然语言处理技术,可同时分析修辞手法、情感倾向、知识密度等18项指标。

初三学生李明的案例颇具代表性。他的作文常被评价为"内容空洞",但始终不明白问题所在。使用智能批改系统后,AI不仅统计出他每百字重复使用"很好""非常"等笼统词汇达7.8次(高于同龄人平均水平3倍),还通过语义分析发现其论证停留在表面现象,缺乏数据支撑。经过三个月针对性训练,李明的议论文得分从32分(满分50)跃升至45分。

更令人惊喜的是某些软件的前瞻性功能。例如"写作猫"的素材推荐系统,当用户描写"环保"主题时,会自动推送相关统计数据、名人名言甚至最新科研成果。北京四中张同学分享道:"上次写碳中和议论文,系统直接推荐了2023全球碳预算报告的数据,让我的论点立刻有了专业支撑。

三、智能批改会削弱写作创造力吗?

这个质疑曾引发教育界激烈讨论。上海某特级教师起初担忧:"过度依赖机器会不会导致作文模板化?"但跟踪调查显示,使用智能批改的学生在创意写作比赛中获奖率反而提升15%。关键在于软件设计理念——优秀系统不会简单判定对错,而是提供多种优化方案。

以"Grammarly"中文版为例,当检测到"春风拂面"这个常见比喻时,系统会提示"是否尝试通感手法?"并给出"春风在睫毛上跳起圆舞曲"等参考例句。清华大学附属中学的实验证明,接触这类启发式建议的学生,在比喻新颖性、细节描写等创造力指标上进步显著。

更值得关注的是动态学习功能。广州初二学生周舟的作文中频繁出现"虽然...但是..."的转折结构,系统不仅指出这种单一性,还根据她的阅读偏好(显示常读科幻小说),推荐刘慈欣作品中的多维转折案例。半年后,周舟获得全国中学生创新作文大赛一等奖,其获奖作品呈现出独特的"多线程叙事"结构。

让科技为写作能力赋能

对于想要提升写作水平的学习者,建议采取"三阶法":首先用智能批改完成基础纠错(每天1篇),累计20篇后生成个人弱项报告;接着针对薄弱环节进行专项训练,利用系统的智能推荐积累素材;最后进入创意激发阶段,在保证规范性的前提下探索个性表达。北京师范大学附属中学的实践表明,坚持该方案的学生,半年内写作能力提升速度是传统方式的2.3倍。

需要强调的是,高效能智能作文批改软件并非要取代教师,而是创造"人机协同"的新模式。就像书法家既需要砚台墨汁,也需要观摩碑帖,写作者同样需要将智能工具的精准性与人类教师的审美判断相结合。当科技能够实时反馈、海量知识库与人类创造力形成共振时,写作水平的飞跃提升自然水到渠成。