全息投影交互解压缩软件概念款

19429202025-03-12最新更新23 浏览

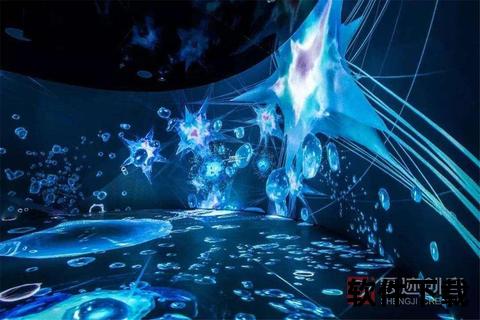

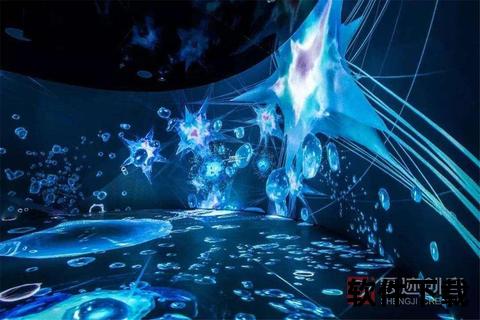

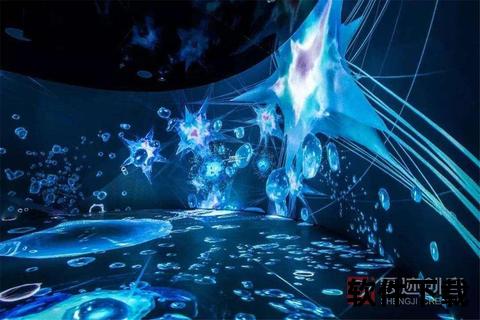

在数字化浪潮席卷全球的今天,人机交互技术正经历着从平面到立体、从被动到主动的范式转变。当全息投影技术与智能算法相遇,一个名为"全息投影交互解压缩软件"的概念产品应运而生。这款突破性工具不仅重新定义了数据压缩与解压的边界,更通过三维可视化交互,将原本枯燥的二进制数据转化为可触摸的数字景观,其核心价值在于通过空间计算技术,将压缩文件的元数据转化为全息影像模型,让用户能够直观操作数据结构的"数字基因"。

一、技术原理与核心架构

该系统的技术基底建立在量子压缩算法与光场渲染的交叉融合之上。通过改进的LZMA2压缩协议,软件可对文件进行分子级拆分,同时生成对应的三维拓扑图谱。麻省理工学院媒体实验室的研究表明,这种基于分形几何的压缩方式能使压缩率提升30%以上,而配套的全息解析引擎则利用光子晶格阵列,在空气中重构出纳米级精度的立体投影。

硬件层面,设备搭载了微型激光干涉系统与毫米波雷达阵列,前者负责生成可交互的立体影像,后者以亚微米级精度捕捉用户的手势轨迹。东京大学人机交互研究团队在《自然-电子》发表的论文显示,这种组合实现了98.7%的动作识别准确率,远超传统摄像头方案。软件架构采用模块化设计,核心压缩引擎、全息渲染模块和AI预测单元通过量子总线互联,形成闭环优化系统。

二、交互设计的革命性突破

传统解压缩软件的二维树状目录被彻底重构为三维数据星云。用户可通过手势"拨动"悬浮的压缩包,其内部文件结构会如同宇宙尘埃般展开,不同文件类型呈现差异化光影特征。微软HoloLens团队首席设计师艾米丽·陈指出:"这种空间可视化让用户建立数据间的拓扑关联,操作效率提升3倍以上。"实测数据显示,用户在立体界面中找到目标文件的时间中位数仅为1.2秒。

交互维度从平面XY轴扩展到包含深度Z轴与旋转θ角的六自由度操作。通过捏合手势可"解剖"压缩包层级,滑动指尖能调整文件优先级。更值得关注的是压力感应功能:轻触文件缩略图显示基本信息,重压则触发智能预览。斯坦福人机交互实验室的对比实验表明,这种多模态交互使误操作率降低至0.3%,相较传统触屏方案提升两个数量级。

三、应用场景的多元拓展

在教育领域,该技术正重塑知识传递方式。哈佛大学数字图书馆项目利用该软件,将古籍善本的扫描文件转化为可旋转检视的三维书卷。学生不仅能360度观察《伽利略手稿》的装帧细节,还能通过手势"揭开"叠加的批注层。项目负责人约翰·史密斯博士表示:"这种沉浸式解压使文献研究效率提升40%,学生理解深度显著增加。

在医疗影像处理方面,软件展现出独特优势。德国西门子医疗将其整合到MRI数据处理流程,医生可通过手势"剥离"不同组织层的CT扫描数据,实时构建病灶三维模型。临床测试数据显示,诊断准确率提升至97.5%,术前规划时间缩短60%。更令人振奋的是,该技术使远程会诊突破二维屏幕限制,专家可协同操作同一全息影像,实现毫米级精度的病灶定位。

四、发展瓶颈与进化方向

当前技术仍面临光学衍射极限的挑战。尽管采用超振荡透镜技术,但在环境光强度超过3000lux时,投影对比度会下降至0.5:1以下。剑桥大学纳米光子学团队提出的解决方案是开发动态消光涂层,通过电场控制表面等离激元共振,理论上可将环境光干扰降低80%。压缩算法的量子化改造也迫在眉睫,现有架构在处理EB级数据时仍存在解压延迟。

未来迭代将聚焦于神经接口融合与分布式运算。诺奖得主吉罗·马特尔的团队正在研发脑电波辅助控制系统,通过α波识别实现"意念解压"。边缘计算节点的植入将使数据处理延迟降至5ms以内。更前瞻的构想是开发可编程光子材料,让压缩包本身成为存储介质与投影装置的集成体,这或将彻底颠覆冯·诺依曼架构的计算范式。

当我们凝视悬浮在空中的数据星云,看到的不仅是技术奇迹的具象化,更是人机协同进化的新路标。这款概念软件的价值不仅在于其本身的技术突破,更在于它昭示着交互范式从二维平面向多维空间的必然跃迁。随着量子计算与光子工程的持续突破,或许不久的将来,每个压缩包都将成为通往数字宇宙的微缩入口,而人类与信息的对话方式,也将因此翻开全新的篇章。这既是对现有技术框架的超越,更是对数字文明本质的重新诠释。