中国软件著作权登记中心权威护航数字创新成果璀璨绽放

19429202025-03-19手机软件18 浏览

数字成果为何频遭盗用?权威确权如何破局?

在数字经济高速发展的今天,一款热门软件上线后可能迅速被“山寨”,开发者投入数百万研发的代码被他人轻松“复制粘贴”,甚至高校实验室的创新成果因权属不明陷入纠纷……这些现象背后,折射出数字创新成果保护的迫切性。中国软件著作权登记中心作为国家权威机构,如何为创新者筑起防护墙,让数字成果在确权护航下璀璨绽放?

一、创新成果如何证明归属?

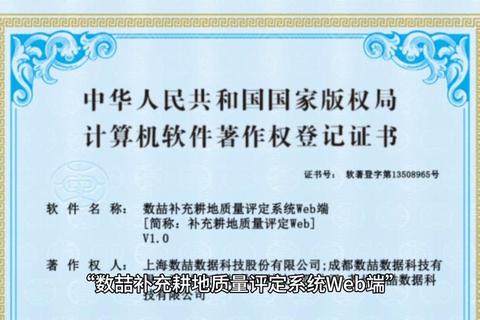

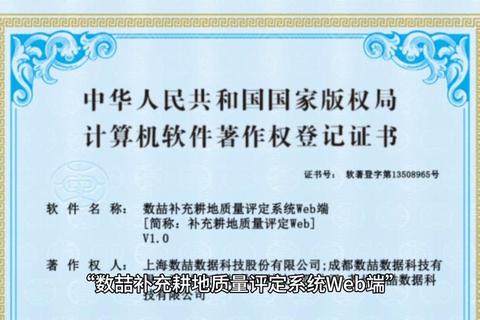

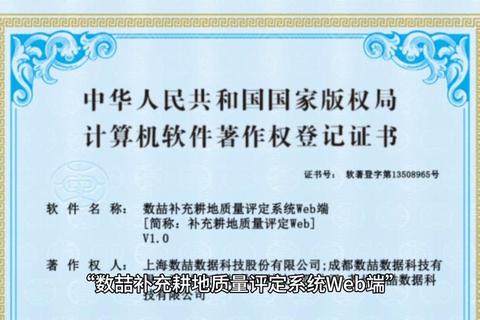

2024年,上海知识产权法院审理的一起案件引发热议:H公司开发的《战舰少女》手游因合作方擅自赠与代码导致版权纠纷。法院依据中国软件著作权登记中心核发的登记证书,结合合同条款,最终判定代码处置权归属H公司。这一案例揭示,软件著作权登记不仅是法律确权的“身份证”,更是厘清商业合作纠纷的关键证据。

数据显示,截至2025年,我国年均软件登记量已突破300万件,其中企业占比高达86%。这一数据的背后,是登记中心建立的标准化确权流程:

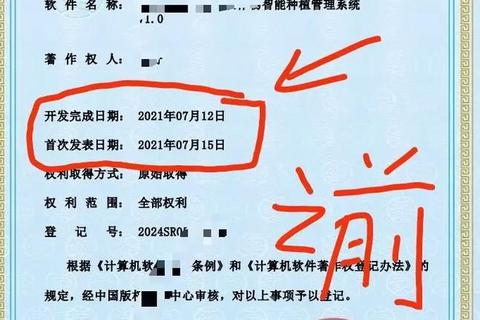

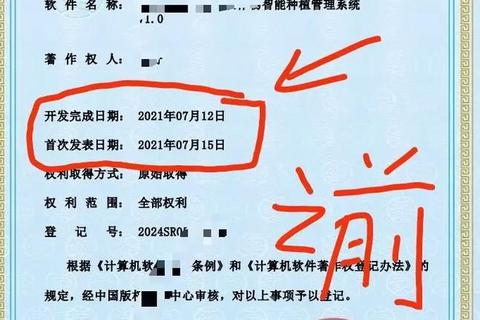

实名认证:开发者需提交身份证、企业执照等材料,确保申请主体真实性;

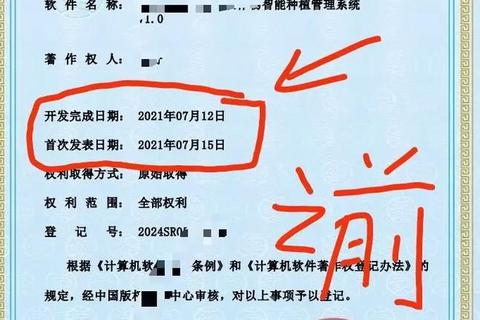

代码审查:要求提交连续60页源代码(不足则全交),每页标注软件名、版本号和行数;

文档规范:操作手册需含30页功能说明,图文结合且每页不少于30行。

这套严密的审查体系,让创新成果的权属证明不再停留于口头,而是转化为具有法律效力的官方背书。

二、技术抄袭如何有效防范?

2004年“中国软件兼容第一案”中,“分析家”与“飞狐交易师”的公式语言抄袭之争,首次将软件功能界面保护推向公众视野。彼时,由于缺乏权威登记,双方长达数年的诉讼耗费大量资源。如今,登记中心构建的“技术防火墙”已大幅降低此类风险:

实时监测:通过24小时网络盗版监测系统,2024年累计下架侵权链接超12万条;

快速响应:微信公众号“中国版权服务”提供侵权线索举报通道,平均处理周期缩短至3天;

司法联动:如2025年北京某太阳能控制系统侵权案,法院直接采用登记证书作为核心证据,判决赔偿金额达230万元。

企业案例更彰显其价值:亚辉龙公司凭借“胰岛功能评估系统”软著证书,不仅获得江苏省人民医院技术合作机会,更在代谢疾病管理领域抢占先机。这种“技术护城河”的构建,让抄袭者难以逾越法律与技术的双重屏障。

三、数字创新如何驱动经济?

从区域发展看,广东、北京等登记量前五的省市,贡献了全国50%以上的软件产业产值。登记中心推动的“版权+产业”模式,正在释放巨大经济动能:

高校转化:武汉大学等高校通过软件著作权登记,将实验室成果转化为商业产品,单校年均登记量超400件;

新兴赛道:2025年人工智能、大数据领域登记量同比增长41%,催生逾10万家科技型企业;

国际布局:依托登记证书,2000余家中国企业完成海外技术输出,如深圳某无人机企业凭借67项软著打开欧美市场。

政策层面,“十四五”规划明确要求2025年软件登记量突破300万件,核心版权产业GDP占比达4.75%。这些目标的确立,标志着软件著作权登记已从保护工具升级为创新驱动战略的核心支点。

让创新之光照亮数字未来

对于开发者与企业,三个行动建议至关重要:

1. 及时登记:完成开发后30日内提交申请,避免“成果在途,权利落空”;

2. 规范材料:源代码按前30页+后30页提交,文档需包含操作流程图与功能模块说明;

3. 善用工具:通过“中国版权服务”公众号实时查询进度,遇补正通知需在10个工作日内响应。

中国软件著作权登记中心权威护航数字创新成果璀璨绽放,不仅需要制度保障,更依赖每一个创新者的主动参与。当确权意识融入创新血脉,数字中国的星辰大海必将迎来更多闪耀时刻。中国软件著作权登记中心权威护航数字创新成果璀璨绽放,这是对智慧劳动的尊重,更是对未来的承诺。中国软件著作权登记中心权威护航数字创新成果璀璨绽放,让我们共同见证创新力量的每一次飞跃。

--